Il Salento non è Puglia, è Salento. Un’isola più che una penisola, isolata dal resto della regione. Tra Dauni e Messapi ci sono molte più divergenze di quelle che separano gli abruzzesi dai marchigiani e dagli umbri, per dire. Il Salento è Sud all’ennesima potenza ma senza prepotenza: i salentini sono testoni ma cauti.

Il Salento è latifondista e bracciantile (con strascico di caporalato e massari); la Terra di Bari è colonica e mezzadrile. Bari è borghese, commerciale e levantina; Lecce baronale, signorile, moderata. Anche le distanze dicono molto: da Lucera si fa prima ad arrivare a Roma, Avellino e Melfi che non a Galatina. Eppoi a Bari il pesce si mangia crudo, a Lecce cotto e condito.

Sempre a proposito di Lecce. L’angolino di Via Matteotti, la più illustre pucceria del pianeta, si trova nel centro storico della città, tra Piazza S. Oronzo, l’Anfiteatro Romano e la Villa Comunale. È raro che un modesto street food possa elevarsi a mito. Succede a Lecce, arcaica bomboniera di tufo incastonata nella pancia della regione, simbolo storico della geografia poetica cara a Giambattista Vico; simbolo barocco della filosofia mediterranea che ispirava Paul Valéry; simbolo teatrale di quel pensiero meridiano raccontato da Albert Camus. Succede grazie alla passione di Antonio Casto, che trasforma la puccia in patrimonio dell’umanità e ciò si può interpretare come un ottimo segno. Perché il Salento è anche e soprattutto questo, una terra democratica dove si possono addentare capolavori a meno di 7 euro (“polpette e cime di rapa“ oggi è la mia preferita) magari abbinandoci alcuni dei rosati più originali d’Italia venduti a prezzi ugualmente competitivi, a patto che si sappia scegliere. Io adoro il Girofle Controcorrente 2013 di Renata e Stefano Garofano e il Diciotto Fanali 2016 di Marcello e Massimiliano Apollonio (entrambi prodotti nell’agro di Copertino).

Epperò scegliere non sarà facile. Non per una questione di offerta, ma per un fatto di attenzione, visto che i colori del Salento sono così ipnotici da togliere fiato e lucidità anche al viaggiatore più abituato. È probabile che perfino il più cinico degli esseri umani non sappia resistere al fascino di quell’azzurro, di quel bianco, di quel verde e di quel rosso, tonalità salentine che sono bandiera italiana tra Jonio, Adriatico e il cielo più esotico d’Italia. Lo dico da barese (non cinico): il Salento, tra Brindisi e Lecce, è <<bello bello in modo assurdo>> (Derek Zoolander).

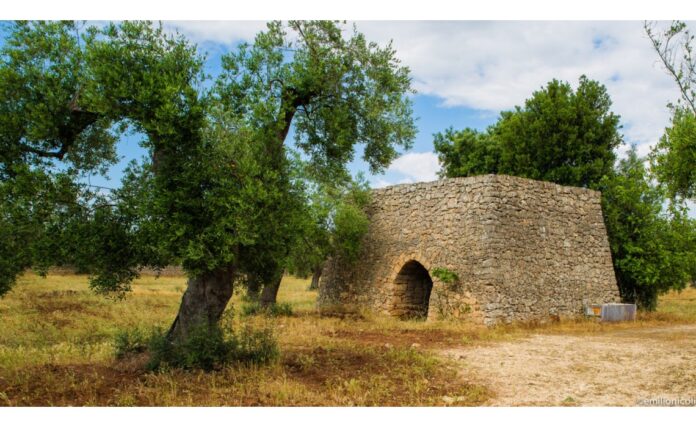

Il Salento è Finis terrae stretta tra due mari e divisa a metà dalla Strada Salentina e dalla Strada Santa Maria di Leuca, le statali più pacifiche d’Italia, altro che Sud disordinato, sporco e violento. Affanculo gli stereotipi: da Lecce a Tricase si potrebbe guidare col pilota automatico e accamparsi ovunque senza patemi, di giorno e di notte. Affanculo anche chi vuol trasformare il Salento nella Costa Smeralda di Puglia: il “tacco d’Italia” è diamante autentico, senza gli artifici dell’Aga Khan e gli sfarsi mondani del Billionaire: qui bastano e avanzano le spiagge, la campagna, la taranta e la puccia di Antonio Casto. Affanculo pure chi abbatterebbe volentieri gli ulivi secolari, mastodontiche figure viventi, corpi scorticati e malaticci che respirano con il vento, sculture in declino che andrebbero tutelate al pari degli oranghi del Borneo.

Il Salento è arcipelago di piazze in estasi e di estati in festa, di musiche primitive e balli anfetaminici, dove la notte si vive come se non ci fosse un domani. E se il domani arriva, allora gli occhi non avranno pace in quel carnevale di “pietra che simula in mille guise l’infinito” (Vittorio Bodini).

Il Salento è inerzia e ozio, il lavoro che non è la benedizione dei nordici calvinisti, ma travaglio, sofferenza, sforzo, maledizione divina. Il Salento è quella vita in vacanza cantata da Lo Stato Sociale, anche se qui impazzano i Negroamaro e i Boomdabash, Alessandra Amoroso e Emma Marone. E per chi ama la musica popolare, Antonio Amato Ensemble, Kalàscima, Officina Zoè, Alla Bua, Stella Grande, Fonarà, Ariacorte, Kamafei, I Calanti, Li Strittuli, Enzo Petrachi, Ionica Aranea e altri ancora.

Il Salento si sviluppa lungo un’impalcatura calcarea apparentemente piatta che ben camuffa i quasi cento metri di quota delle aree più distanti dalle coste marittime. L’intero territorio è appena screpolato da leggere pendenze, facile da lavorare e da meccanizzare laddove la roccia non affiora, altrimenti tocca all’ulivo e alla macchia prendere il sopravvento.

Il Salento è vigna che affonda le radici dentro suoli di buona profondità e drenaggio, più argillosi e chiari nel Brindisino, più sciolti e rossi nel Leccese, con una concreta presenza di pietrisco in superficie.

Il Salento è caldo e umido a un tempo, perché piove più della media pugliese, a causa di temporali che possono fare disastri. E negli ultimi anni la frequenza delle piogge dannose è stata ahinoi letale per molti.

Il Salento è terra di uomini di-vini, da Cosimo Taurino a Saverino Garofano, da Natalino Del Prete a Donato Lazzari a Alessandro Candido. E con loro altri produttori che vivono in un antico, testardo, ottuso, tenace e pacifico isolamento.

Il Salento è penisola bianca di luce e dolce di bellezza. Il suo vino è invece “Negro e Amaro”, antico, ottuso, tenace e pacifico come i salentini. E dunque tutto torna, a proposito di terroir. Tutto torna soprattutto quando il rosso salentino fa sue quelle risorse saline tipiche dei migliori vini del Mediterraneo; quando il calore e i tratti meridionali si rovesciano improvvisamente in generosità di sapori.

Il Salento è il regno del Negroamaro, per l’appunto. Potato corto affinché se ne contenga la generosità, allevato per tradizione ad alberello (benché oggi molto meno di un tempo) e coltivato scegliendo portainnesti tanto vigorosi quanto resistenti a siccità e calcare (1103 Paulsen, 140 Ruggeri i più diffusi).

Il Negroamaro, incubato da secoli nel ventre di fuoco della sua terra, è capace di sopravvive ai venti ostili e alle terre più arse, odorando di ruggine, di sangue, di carne cruda e di macchia.

Il Negroamaro non è un vino alla moda, ed è anzi sottovalutato. Eppure è buono, buonissimo, quando riesce a esprimere il suo talento evolutivo, quando l’alcolicità si mette al servizio del suo frutto rarefatto e della sua vitale trama tannica. Sul mercato se ne trovano versioni diverse per ambizione, stile e terroir d’origine: io adoro la classicità e la vocazione alla tavola del Notarpanaro 2012 di Rosanna Taurino (ben più del Patriglione di pari annata); sono affezionato alle ombre e alla tenacia del Cappello di Prete di Alessandro Candido (e l’edizione 2015 non fa eccezione); suggerisco ai più scettici il nuovo corso del Salice Salentino Riserva di Piernicola Leone de Castris, con un 2015 che è ambasciatore salentino ideale sui mercati di tutto il pianeta; trovo irresistibile la versione beaujoleggiante del Copertino Eloquenzia 2015 di Renata e Stefano Garofano; abbino volentieri alle carni più serrate l’austera, profonda versione di Alberelli 2013 di Paolo Benegiamo; amo senza misura la ruspante autenticità de Il Pioniere 2016, capolavoro dell’immenso Natalino Del Prete. E potrei morire con un calice del tridimensionale Graticciaia 2010 diMaria Teresa e Vittoria Vallone, portento liquido strabordante e affascinante insieme; vino che fonde con sagacia il passato e il futuro del Grande Salento.

Il Negroamaro fu il vitigno del cuore di Severino Garofano, enologo volato nel paradiso delle persone perbene, un faro dell’enologia meridionale, un uomo che rimarrà per sempre nel cuore di tanti appassionati. Grazie a lui, ai suoi vini e a un manipolo di bravi vinificatori suoi allievi (diretti e indiretti, veri e presunti), la nuova generazione di produttori e di bevitori conosce meglio i vizi e le virtù dell’uva e del vino che se ne ottiene. Che rispetto al Primitivo (al riparo da forzature enologiche) sembra pallido e magro.

Il Primitivo è grosso e aitante, il Negroamaro grosso non è, ma ha polsi robusti, mani forti e lo sguardo attraente di chi ha sofferto prima di spiccare il volo. Un rosso di temperamento, che vive di contrasti come i più grandi rossi mediterranei.

Cos’è il contrasto? Un profumo dolce e vellutato, in cui all’improvviso s’infiltra una zolla di sottobosco, e poi una spolverata di autentico cacao amaro e poi viscerali note animali che a volte ricordano il cuoio e altre un tabacco purissimo. Un sorso carnoso che penetra la bocca e che avvolge la lingua con densità consolatoria fino a quando una puntura di acidità succosa non fa capolino: quasi un brivido, un sussulto, una tensione verso l’alto, che esalta la densità, anziché asciugarla.

Densità che si trasforma in calore e che esplode in gola, scaldando quasi come un infuso di erbe e spezie, ma con un’improvvisa scodata salata che pennella e slancia il sorso, stimolando la beva e la persistenza. Contrasto che va oltre il vino, e che si trasforma nell’immagine di una terra, quella del Mediterraneo, che di contrasti vive e muore. Ogni giorno, fin dal principio dell’umanità.

Il Salento del Negroamaro: una sintesi in dieci punti.

1) Il Salento è Negroamaro. O viceversa. Il vitigno trova il suo principale bacino viticolo nelle provincie di Brindisi e Lecce, dove rappresenta oltre l’80% dei 14.000 ettari coltivati a vite. Il cuore geografico del comprensorio conta su una quarantina di piccoli, a volte piccolissimi comuni, spesso veri e propri villaggi a vocazione agricola legati essenzialmente alla vigna e all’ulivo.

2) Il vigneto, stretto tra due mari e semipianeggiante si sviluppa prevalentemente lungo il versante jonico. Infatti ad eccezione dei territori vitati a nord-est di Lecce (tra le doc Brindisi e Squinzano), la viticoltura intensiva è quasi del tutto assente lungo la costa Adriatica.

3) I suoli del Salento viticolo sono in prevalenza di tre tipi. Il più delle volte profondi e argillo-calcarei nell’entroterra dell’Alto Salento; argillo-sabbiosi in prossimità della costa e in alcune aree di Copertino e Leverano; spesso più superficiali e colorati di rosso nel Basso Salento, con la roccia calcarea che di tanto in tanto si fa affiorante, in particolare tra Galatina e Matino. Su questa territorio sono nove le denominazioni d’origine in cui la varietà è protagonista, a cui va aggiunta la più nota e capillare Igt Salento. Ventimilioni, poco più, poco meno, sono le bottiglie di vino rosso “a base” negroamaro che ogni anno entrano sul mercato (il 90% delle quali vendute all’estero).

4) Almeno nelle annate più classiche e soleggiate, il vitigno matura intorno a metà settembre, mentre nelle stagioni più fresche o in caso di vendemmie volutamente posticipate si raccoglie alla fine del mese. Tra le due e le tre settimane dopo il primitivo, per portare ad esempio un’altra varietà salentina assai nota.

5) Al contrario del Primitivo, il Negroamaro non è sempre imbottigliato in purezza. Non solo per le sue note carenze di colore, ma pure per una certa “essenzialità” aromatica che soprattutto nelle versioni più giovanili lo rendono poco espressivo. Se un tempo la sua spalla ideale (già in vigna) era la Malvasia Nera di Brindisi e di Lecce, oggi i suoi partner più ricercati sono il Montepulciano (per il colore e l’acidità), il Primitivo (per la sua carnosità) e una manciata dei soliti vitigni internazionali.

6) Il miglior Negroamaro possibile (con o senza apporto di altre uve) è rosso di ottimo temperamento e notevole personalità. La sua energia, rispetto al più spettacolare Primitivo, si esprime sottotraccia, con modi più tratteggiati, senza apparenti slanci di entusiasmo. E’, mio avviso, un rosso di “bocca”: è lì che sa scongiurare come pochi altri vitigni meridionali gli eccessi “calorici” dei climi più caldi. Lo fa con una verve tannico/sapida molto riconoscibile, progressiva e saporita.

7) In campagna c’è sempre più spazio per la controspalliera con potatura a cordone speronato: un sistema di allevamento che oggi rappresenta i tre quarti della superficie vitata “produttiva” del territorio. I nuovi impianti, più facili e meno costosi da gestire durante l’anno rispetto all’alberello tradizionale si prestano anche alla vendemmia meccanica, sulla cui scelta un numero sempre più cospicuo di aziende si sta orientando.

8) Per via di una notevole frammentazione viticola, nel Salento hanno da sempre un peso straordinario le cantine sociali. Che da qualche anno, salvo poche e valorose eccezioni, attraversano una fase di drammatica difficoltà finanziaria: faticano a entrare nel mercato con una strategia commerciale efficace, imbottigliano sempre meno, non liquidano più i soci con regolarità. Ecco spiegato lo stato di abbandono di tante vigne allevate ad alberello, le più preziose e le più antiche del territorio.

9) Al contrario di altre regioni meridionali, dove le aziende private conservano dimensioni contenute, nel Salento insistono grandi case vitivinicole commerciali (vicine per impostazione ai négociant altoatesini) che oltre al proprio bacino vitato di proprietà (più o meno esteso) acquistano uva da coltivatori/fornitori esterni.

10) I prezzi dei vini migliori, salvo pochissime eccezioni, in enoteca oscillano tra i 10 euro e i 20 euro. Sovente le bottiglie più convincenti si pescano nelle categorie intermedie; per contro le versioni più ambiziose non sempre appaiono risolte e convenienti.

Francesco Falcone

Degustatore, divulgatore e scrittore indipendente.