Benvenuti all’interno di questo articolo cari lettori.

Prego, mettetevi comodi mentre vado ad elencarvi il menù del giorno che per oggi prevede:

entrée geografico-storica del territorio di Bolgheri, a seguire concentrato dei personaggi che hanno dato lustro al contesto vinicolo con piccolo contorno di note legislative.

Dulcis in fundo un commento ai nostri assaggi servito in accompagnamento dagli appunti di una degustazione giocosamente definita “economico-sensoriale”.

Buona lettura!

Bolgheri il ‘progetto’ che ha ribaltato la piramide del vino toscano

Fornire un profilo il più esaustivo possibile della storia di Bolgheri non è operazione affatto semplice, ma procederemo per gradi, iniziando con l’illustrarne il suo profilo geografico.

Bolgheri è una frazione di Castagneto Carducci, situata sulla costa toscana a Sud di Livorno.

– Partiamo subito con gli esercizi –

Ve ne propongo uno piccolo e semplice di immaginazione (aiutatevi aggiungendo un pizzico di poesia, visto che questi luoghi ne sono profondamente intrisi):

provate a rappresentare mentalmente questa vasta area come una sorta di anfiteatro naturale abbracciato dalle Colline Metallifere – tutte per lo più ricoperte da boschi – che con il loro incedere placido verso il basso rappresentano le gradinate.

La parte più pianeggiante (che possiamo identificare come la nostra “platea”) corrisponde all’area in cui si sviluppa la maggior parte delle vigne, mentre il palcoscenico su cui il territorio Bolgheri si affaccia lo possiamo invece identificare con il Mar Tirreno.

– Esercizio terminato, ora torniamo con i piedi ben a terra elencando un po’ di numeri e di dati scientifici –

Le dimensioni dell’area presa in esame in questo articolo sono piuttosto contenute:

la distanza Nord-Sud è di circa 13 km, mentre quella Est-Ovest di circa 7 km.

L’altitudine dei vigneti è molto variabile poiché spazia dai 10 ai 380 m sul livello del mare.

Interessante e curioso è il fatto che quello di Bolgheri sia stato uno dei primi territori italiani in cui sono stati effettuati degli studi di zonazione: una ricerca avviata nei primi anni ’90 e protrattasi fino al 2004 condotta dall’Università di Milano sotto la guida del Professor Attilio Scienza che individuò ventisette differenti tipologie di suoli.

Un po’ di storia – non tanta quanto avrei voluto perché avrei rischiato la prolissità – diciamo la necessaria!

Sin da tempi lontani quest’area ha subìto l’influenza di una vasta zona paludosa contigua al mare, che oggi noi tutti conosciamo come “la Maremma”; non è dunque difficile comprendere come le uniche aree vivibili fossero al tempo esclusivamente quelle collinari.

Non solo perché lontane dalle delle condizioni malsane che versavano in pianura ma anche a causa di motivi strategici-difensivi (l’area di Bolgheri, trovandosi sulla costa, era infatti particolarmente soggetta a incursioni provenienti dal mare).

Passando al setaccio la storia delle figure che prima del ‘900 contribuirono allo sviluppo del territorio, la menzione a Guido Alberto della Gherardesca (specialmente in termini di viticoltura) è ineludibile.

I grandi testi lo hanno fregiato più volte dall’epiteto “pioniere della conversione agricola” per via della sua mirabile opera di rinnovamento dei vigneti del tempo secondo le più aggiornate conoscenze tecniche.

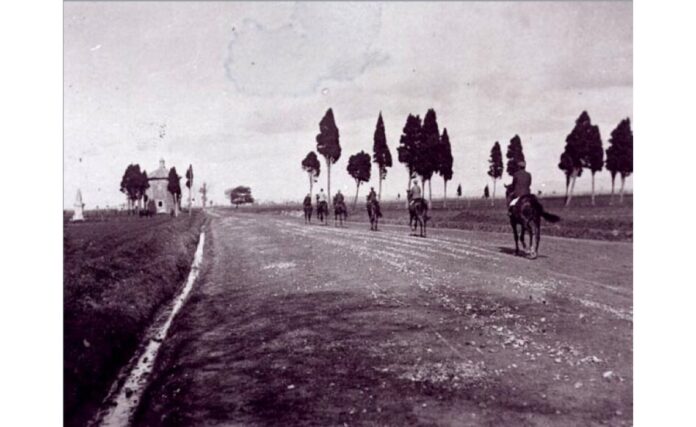

Guido Alberto fu poi colui che negli anni ’40 dell’Ottocento venne incaricato dal Granduca di Toscana – Leopoldo II – di sistemare la strada che da Pisa conduceva verso la costa, realizzando il famoso viale dei cipressi che congiunge Bolgheri a San Guido.

Il Conte ritenne opportuno impreziosire lo stradone di San Guido con alberi che si adeguavano particolarmente bene ai luoghi paludosi, denominati “cipressini” (che non erano veri e propri cipressi, bensì pioppi a forma di cipressi).

Purtroppo i numerosi bufali che al tempo popolavano le zone trovarono molto gustose quelle pianticelle tenere appena messe a dimora e dunque si dovette trovare una soluzione alternativa, con conseguente impianto di autentici cipressi e confinamento dei bufali in una zona ben distante.

Chiaramente i cipressi del tempo non erano certo solenni e maestosi come li vediamo oggi, ma ovviamente apparivano appena piantati, esili, con tutti i pennacchi scapigliati.

Persino il Carducci li conobbe piccolini: nel ‘74 quando fece ritorno a Bolgheri – c’era già stato per dieci anni tra il 1838 e 1848 – li chiama “cipressetti cipressetti miei”, descrivendoli come “alti, schietti e giovinetti”.

Possiamo senza dubbio dire che siamo noi, ai giorni nostri, ad avere il privilegio di ammirare il viale nella sua completezza, con i suoi 5 km di lunghezza e più di 2400 cipressi.

La nascita del Sassicaia

Proseguendo nel delineare il profilo delle persone che più di tutte hanno posto un’impronta nella storia di Bolgheri dobbiamo però scavallare il 900 per trovare chi davvero fece la differenza.

Mario Incisa della Rocchetta non nacque come vignaiolo ma come grande appassionato di cavalli.

Fu socio di Federico Tesio e alla loro scuderia – la Dormello Olgiata – apparteneva Ribot, uno tra i più grandi galoppatori di tutti i tempi.

Mario si trasferì in Toscana perché aveva sposato la contessa Clarice della Gherardesca nel 1930, conosciuta tra salotti nobiliari e appassionati di cavalli, che portava in dote il grande feudo della Sassicaia, dove poi si trasferirono.

(Particolare curioso, lo stesso anno – il 1930 – Carlotta della Gherardesca, la sorella di Clarice, sposò il marchese Niccolò Antinori e dunque i nuclei famigliari degli Incisa della Rocchetta e Antinori si trovarono a dividere le più grandi Tenute esistenti nella zona di Bolgheri).

Persona con una visione di grande rispetto nei confronti della natura – basti pensare che fu il primo Presidente del WWF italiano e creò il Rifugio Faunistico Padule di Bolgheri nel 1959 – Mario Incisa aveva notato una spiccata somiglianza di suoli e microclima tra la fascia costiera situata tra Bolgheri e Castagneto Carducci e la zona di Graves, in Bordeaux.

Decise di piantare a Castiglioncello di Bolgheri (la collina che domina Bolgheri, a 393 metri sul livello del mare) un centinaio di marze di Cabernet sauvignon e Cabernet franc acquistate presso le serre dei Duchi Salviati di Migliarino, conosciuti durante una cavalcata nel parco di San Rossore.

Era stato invitato presso la loro tenuta e aveva avuto modo di bere un vino prodotto da una loro vigna che gli aveva ricordato moltissimo il profilo di un vecchio Bordeaux assaggiato a casa di suo nonno.

La messa a dimora di questi ceppi scandalizzò non poco gli agricoltori del tempo per via della potatura drastica ad alberello basso, le rese minime e la scelta di imbottigliarlo non nei classici fiaschi ma in bottiglie bordolesi e così, tra uno schiaffo ed un altro alla tradizione dell’epoca, nel 1948 nacque una prima imbastitura del Sassicaia (che ancora non era chiamato in questo modo).

La tradizione però fu proprio il problema con cui Mario si venne a scontrare:

in Toscana infatti era consuetudine assaggiare il vino – che il più delle volte era sangiovese – nel marzo successivo alla vendemmia, ma trovandosi questa volta davanti ad un cabernet gli utenti ne rimasero profondamente delusi.

Il vino portava con sé una nota erbacea molto schietta a cui nessuno del luogo era abituato.

“Il giudizio di fattori e intenditori locali fatto al mese di marzo (quando qui, il vino è considerato “fatto” e commerciabile) era stato, ogni anno, concorde: un porcaio. “Ci fa il foco” diceva uno. “E girato” diceva l’altro. “Non si può bere” diceva un terzo. Confuso e umiliato non avevo osato replicare e avevo letteralmente dimenticato quel vino”.

Gli abitanti del posto dunque non riuscivano a comprendere questo nuovo vino e proseguivano nell’etichettare il Marchese come un uomo dalle maniere stravaganti.

Mario, ferito nel suo orgoglio piemontese, finì per limitare il consumo del suo vino alla famiglia e pochi intimi amici, lasciandone un grande quantitativo accantonato e mai aperto.

Bisognerebbe avere ore a disposizione per narrare di come queste bottiglie “dimenticate” vennero poi rinvenute in un vecchio podere da Nicolò, il figlio di Mario e dal suo amico fraterno (nonché cugino) Gherardo, ma mi limito a riportare che si trovarono dinnanzi ad un netto miglioramento del vino a distanza di anni – nel gergo di questi tempi potremmo definirlo un “glow up”-.

Mario Incisa tornò con grande enfasi sul suo progetto sviluppandolo, ampliando la vigna, scendendo dalla collina di Castiglioncello fino al basso, tra i 50 e 100 m slm, questa volta nel podere della Sassicaia, dal nome che già nell’800 era stato dato alla tenuta per via di tutti i sassi che i suoi affittuari avevano dovuto togliere.

Nicolò Antinori, cugino di Mario e allo stesso tempo grande interprete di vini – Chianti classico fra tutti -,

gli propose di aumentare le quantità e provare a vendere il vino, fornendogli il contatto di un enologo che lavorava già presso la loro cantina, Giacomo Tachis (in quanto era fatto ben noto che le pratiche di cantina del Marchese fossero piuttosto rudimentali).

Per ottenere la prima annata di Sassicaia ufficiale – la 1968 – Tachis dovette fare un blend di diverse annate tra cui la ‘65, la ‘66, la ’67, un quantitativo maggiore della ‘68 e un altro po’ della ‘69.

In conclusione uscì come 1968 dovuto alla percentuale maggiore di tale annata, ma in fin dei conti quel vino era a tutti gli effetti un multi-vintage di 5 annate differenti.

La commercializzazione di questo vino, che in etichetta riportava la rosa dei venti così come la conosciamo ora, fu affidata alla Bigi di Orvieto di proprietà dei Marchesi Antinori, molto forti su questo campo.

L’ascesa all’Olimpo dei vini – un case history che ha del miracoloso

Uno tra i primi ad accorgersi dell’esemplarità di questo vino fu Luigi Veronelli, che sul numero di Panorama n° 447 del 14/11/1974 dedicò al Sassicaia 1968 l’intera sua rubrica, rendendolo così un vero e proprio vino di culto.

Rimarrà memorabile qualche anno più tardi la degustazione alla cieca a Londra nel 1978 organizzata dalla rivista Decanter in cui il Sassicaia 1972 sbaragliò gli altri Cabernet del mondo presenti – ben 32! – tra cui i migliori Château bordolesi.

I primi 100 punti assegnati da Robert Parker ad un vino italiano arrivarono poi con l’annata 85, realizzata da Tachis e Nicolò Incisa della Rocchetta.

Il fenomeno Sassicaia esplose anche oltreoceano, raggiungendo una popolarità e un’esclusività tali da far passare un gruppo di appassionati canadesi un’intera notte all’addiaccio al cospetto del negozio di Stato in attesa dell’apertura, pur di assicurarsi qualche bottiglia del 1981 che sarebbe stato venduto in anteprima.

Goliardicamente l’avvenimento fu celebrato dai coraggiosi partecipanti con un badge che riportava la frase “I froze my ass for the ’81 Sass”.

– Lo trovo sempre un bell’aneddoto da raccontare –

Bisogna però attendere il 1978 per vedere gli altri soggetti che inizieranno a percorrere le orme tracciate dal marchese Mario, persone che getteranno le basi per un movimento che non vedrà coinvolto più un solo vino ma passo dopo passo un intero territorio.

Ricordiamo Piermario Meletti Cavallari di podere Grattamacco, Michele Satta, Eugenio Campolmi de Le Macchiole.

La Tenuta Belvedere di proprietà di Nicolò Antinori verrà divisa tra Lodovico che la farà diventare Tenuta Ornellaia e Piero, che la rinominerà Guado al Tasso.

I Disciplinari di tutela – una storia recentissima

Nel 1983 venne approvato il primo Disciplinare di tutela dei Vini DOC Bolgheri che comprendeva però solo Bolgheri bianco e Bolgheri rosato, escludendo dunque tutti i vini rossi e determinando un grande problema: i vini più pregiati non riportavano “Bolgheri” in etichetta ed i vini a denominazione di origine non avevano caratteristiche tali da rendere riconoscibile e rinomato un territorio nel Mondo.

La stampa estera difficoltava a comprendere come vini di alto pregio non godessero della copertura di una DOC e dunque iniziò a prendere piede nel settore la definizione di Supertuscans, che faceva riferimento alle eccellenze viticole toscane (non era infatti applicato solo ai vini di Bolgheri, si pensi al Tignanello o Solaia prodotti nella zona del Chianti Classico), spesso contenenti uvaggi a base Cabernet e Merlot, che non erano protette da alcuna denominazione.

Svariati anni dopo, nel 1994, giunse la tanto attesa modifica che rese ammissibili anche i vini rossi.

Contestualmente venne introdotta nel disciplinare anche la sottozona “Bolgheri Sassicaia”, che precisava i limiti territoriali in cui poter produrre questo vino (e che soltanto nel 2013 diverrà DOC indipendente).

Nel gennaio 1995 venne fondato il Consorzio per la Tutela dei vini DOC Bolgheri per volontà di 7 soci.

A rivestire il ruolo di Presidente, da allora sino al suo ritiro nel 2013, fu il Marchese Nicolò Incisa della Rocchetta.

Da quel momento la situazione del vigneto Bolgheri – stabilizzata su circa 190 ettari in produzione – inizia a vedere una grossa impennata, arrivando in poco più di 10 anni da 190 a 1.370 ettari (1.093 a DOC Bolgheri, 87 a Bolgheri Sassicaia e 190 a IGT)

Nel 2011, al fine di non inflazionare il successo crescente della zona, le quote DOC vengono bloccate.

Dal 2013 al 2019 viene eletto il secondo presidente, Federico Zileri Dal Verme e nell’ottobre 2019 il terzo presidente nella storia del Consorzio: Albiera Antinori.

Ad oggi i soci sono diventati 60.

Fonti:

– Bolgheri vino e poesia. Dal Carducci al Sassicaia: una guida da leggere come un racconto di viaggio – di Aldo Santini

– https://www.bolgheridoc.com/

– https://www.guadoalmelo.it/il-secolo-del-vino-a-bolgheri-lottocento-ed-il-primo-novecento/

– La storia del Sassicaia raccontata da Daniele Cernilli (DoctorWine) – 50 anni Sassicaia – https://www.youtube.com/watch?v=oCfbMHju1QM

– Podcast: Gourmaniac #11 Bolgheri – di Orazio Vagnozzi

La degustazione.

Di seguito riporto un riassunto delle note di degustazione che come nostro solito amiamo fare in maniera condivisa, rigorosamente alla cieca.

I primi sei vini li riporterò secondo quello che alla conclusione della serata abbiamo stilato come nostra umile e personalissima classifica.

A seguire, in ordine di servizio così da non creare ulteriori classifiche che possano creare svantaggio ad alcuni vini, i rimanenti assaggi, altrettanto corretti, pregevoli, ma meno emozionanti.

1. TEN.ARGENTIERA BOLGHERI ROSSO DOC VILLA DONORATICO 2016

Un vino esplosivo ed esuberante che regala tanto al naso. Complesso ed intenso. Amalgama con grande equilibrio dinamicità ed eleganza e raffinatezza. Premiamo la trama salmastra fitta e intensa. Bevuta piacevole e goduriosa.

2. INTRUSO: CHIAPPINI BOLGHERI SUPERIORE DOC GUADO DE’ GEMOLI 2015

Intrigante e ammaliante. Naso balsamico e speziato in continuo dinamismo, con grande corrispondenza fra bocca e naso.

Elegante e potente allo stesso tempo. Macchia mediterranea, lavanda, rosmarino.

Un vino che ha fatto esclamare “wow” all’intero tavolo. Emozionante.

3. LE COLONNE BOLGHERI ROSSO DOC 2018

Si riconferma, come in precedenza, il primo in classifica nella nostra degustazione economico-sensoriale)

Sassicaia-2015-e-i-suoi-fratelli vedi link

Sorprende l’alito fresco, la nota balsamica mentolata sul finire una leggera liquerizia. Frutti rossi, vaniglia e tabacco. Marcata sapidità che reputiamo sia conferita dalla immediata vicinanza al mare delle vigne. Grande. Senza dubbio l’outsider della serata per via del rapporto qualità prezzo eccellente.

4. COLLEMASSARI BOLGHERI ROSSO DOC 2021

Attualmente ancora scomposto e leggermente slegato, ma lo premiamo perché cerchiamo di immaginarcelo in prospettiva. Il frutto è nero (ciliegia, prugna) ma domina ancora ben presente una spiccata nota erbacea.

5. POD.ORMA ROSSO IGT 2015

Balsamico, tanto frutto. L’aggettivo qualitativo “bello” giunge dalla bocca di molte persone in sala. Effettivamente ci induce subito l’idea che si trovi di fronte ad un grande vino. Notevole persistenza. Bel sorso, polpa, un tannino non sgarbato. L’acidità è ben presente e in maniera più marcata la sapidità. Finale di grande lunghezza.

6. TENUTA ORNELLAIA BOLGHERI ROSSO SUPERIORE DOC SERRE NUOVE 2020

Boccata aggraziata e morbida. Evidente ma gradevole nota di pepe. Frutta matura sotto spirito e leggeri ricordi balsamici.

A seguire:

– CASA DI TERRA BOLGHERI ROSSO MORECCIO 2019

Percepiamo l’alcolicità, una leggera nota di fumo, di torba. Lo troviamo peccare in acidità.

– POGGIO AL TESORO SONDRAIA 2017

Nota dolce data dal legno che troviamo leggermente esuberante. Amaricante e un tannino polveroso del legno.

– I LUOGHI BOLGHERI ROSSO SUP.DOC CAMPO AL FICO 2017

Lo troviamo non particolarmente aggraziato. L’acidità è ben presente ma percepiamo poco spessore. Il frutto, che forse subisce molto l’impatto di un’annata calda, risulta molto maturo.

– CA’MARCANDA GAJA BOLGHERI ROSSO DOC MAGARI 2016

Tannino e acidità spiccano tra le note di degustazione. Troviamo siano ancora molte le parti di durezze non amalgamate. Lo reputiamo complesso senza però eccellere in intensità.

– TENUTA SAN GUIDO SASSICAIA TOSCANA IGT 2016

In entrata è discretamente sferico, elegante. Siede tra le eccellenze, ma avvertiamo una carenza di dinamicità.

–E.SANTINI BOLGHERI ROSSO SUP.DOC MONTEPERGOLI 2011

Balsamico. Molte le erbe aromatiche, tra tutte origano mentuccia. Al naso forse spiccatamente alcolico. La bocca non corrisponde troppo al naso. Nel finale propoli. Il tannino leggermente scomposto.

Marta Cantagalli